Was ist Medienbildung?

The medium is the message!

Mit diesem prägnanten Satz des Medientheoretikers Marshall McLuhan lässt sich ein wichtiger Gedanke der Medienbildung adaptieren:

Jede Nutzung und jeder Einsatz eines bestimmten Mediums zeitigt eine veränderte Vermittlung und beeinflusst neben dem Inhalt auch die Art und Weise, wie die Botschaft gesendet und rezipiert wird.

Nun befinden wir uns aber in einem Handlungsfeld, in dem sich zwei Begriffe treffen, zu denen jeweils ein eigenes Handbuch verfasst werden könnte und zu denen es auch jede Menge wirkmächtige Haltungen gibt: Medien (Medium) und Bildung. Daher lohnt es sich, das zugrundeliegende Verständnis dieser Begriffe zumindest einführend zu erläutern.

Mit den Pädagogen Prof. Dr. Benjamin Jörissen und Winfrid Marotzki ließe sich Medienbildung wie folgt beschreiben:

- Medienbildung ist Bildung in einer von Medien durchzogenen – „mediatisierten“ – Welt.

- Medienbildung ist daher nicht nur Bildung über Medien (Medienkompetenz) und nicht nur Bildung mit Medien (E-learning).

- „Bildung“ meint nicht nur Lernen, auch nicht Ausbildung, pädagogische Vermittlung oder altbürgerliche „Gebildetheit“, sondern: Bildung bezeichnet Veränderungen in der Weise, wie Individuen die Welt (und sich selbst) sehen und wahrnehmen – und zwar so, dass sie in einer immer komplexeren Welt mit immer weniger vorhersehbaren Biographien und Karrieren zurechtkommen, Orientierung gewinnen und sich zu dieser Welt kritisch-partizipativ verhalten.

- Medien bestimmen wesentlich die Strukturen von Weltsichten, sowohl auf kultureller Ebene wie auch auf invididueller Ebene: Orale Kulturen, Schrift- und Buchkulturen, visuelle Kulturen und digital vernetzte Kulturen bringen jeweils unterschiedliche Möglichkeiten der Artikulation (des Denkens, des Ausdrucks, der Kommunikation, der Wissenschaften, der Künste) hervor.

- Medienbildung ist also der Name dafür, dass die Welt- und Selbstverhältnisse von Menschen mit medial geprägten (oder konstituierten) kulturellen Welten entstehen, dass sie sich mit ihnen verändern – und vor allem auch dafür, dass Bildungsprozesse Neues hervorbringen können: neue Artikulationsformen, neue kulturelle/individuelle Sichtweisen und nicht zuletzt neue mediale Strukturen.

Ausgehend davon wollen wir die Beschreibungen der KMK zur schulischen Medienbildung ergänzen:

Schulische Medienbildung versteht sich als dauerhafter, pädagogisch strukturierter und begleiteter Prozess der konstruktiven und kritischen Auseinandersetzung mit der Medienwelt. Sie zielt auf den Erwerb und die fortlaufende Erweiterung von Medienkompetenz; also jener Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein sachgerechtes, selbstbestimmtes, kreatives und sozial verantwortliches Handeln in der medial geprägten Lebenswelt ermöglichen. Sie umfasst auch die Fähigkeit, sich verantwortungsvoll in der virtuellen Welt zu bewegen, die Wechselwirkung zwischen virtueller und materieller Welt zu begreifen und neben den Chancen auch die Risiken und Gefahren von digitalen Prozessen zu erkennen.

Im Vergleich der beiden Beschreibungen ist uns die Sicht von Jörissen in unserem Verständnis von Medienbildung näher. Gleichwohl sind wir nicht überzeugt von der Begrifflichkeit "Medienkompetenz", da sie aus unserer Sicht eine Missverständlichkeit fördert: Es geht nicht darum, bestimmte - zu erlernende bzw. in bestimmtem Umfang irgendwie angelegte - medienspezifische Fähigkeit(en) zu trainieren und dann "kann man Medien". Auch die Unterscheidung in virtuelle und materielle Welt finden wir problematisch - da halten wir es klar mit dem Mediatisierungsansatz, oder wie Jörissen es ausdrückt:

Wie man sieht, bezieht sich Medienbildung also nicht primär auf Medien als Gegenstand – vielmehr stellt Medialität eine Grundlage jeder Bildung dar. Diese Grundlage entzieht sich unserem Blick, denn wir sehen „die Medien“ nicht: wir sehen nicht „das Fernsehen“, hören nicht „das Radio“, wir benutzen nicht „das Internet“. Aufgabe der Medienbildung als erziehungswissenschaftliches Paradigma ist es also, sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die forschungsmethodischen Grundlagen dafür zu schaffen, die komplexen Strukturen sichtbar zu machen und ihre Bildungspotenziale aufzuzeigen.

An dieser Stelle möchten wir zwei Aspekte aufgreifen - zwei Themen, die uns in unserer aktuellen Arbeit immer wieder begegnen:

(1) Es geht eben nicht nur um digitale Medien. Sowohl unser Medienbegriff als auch unser Verständnis von Lehren und Lernen und damit auch von Bildung sind explizit nicht exklusiv fürs Digitale!

(2) Ohne Medien keine Bildung! (in Abwandlung des medienpädagogischen Slogans: Keine Bildung ohne Medien!). Und das meint nicht nur den Fakt, dass Bildung schon immer medial vermittelt (und überformt, nach M. McLuhan) wurde, sondern es bezieht sich auf den bildnerischen Prozess als solchen: Ohne einen medialen Bruch, ohne den Einsatz "medialer Strategien" (Prof. Dr. Dr. Dieter Mersch) wird Wahrnehmung und damit Unterscheidbarkeit über Systemgrenzen hinweg unmöglich: Codieren und DeCodieren gehören zu unserer Kommunikation, machen sie erst zu einer bedeutungsgeladenen Interaktion außerhalb des "Rauschens". (zu den Begriffen vgl. u.a. Luhmann, Kittler, Flusser).

Axel Krommer hat mehrere Betrachtungen zur Frage, welches Verständnis von Medienbildung in der Schule zielführend sein kann. In seinem Blog wendet er sich u.a. gegen die Diskussion um einen Mehrwert. Dazu passend finden Sie hier als mp3 den Vortrag Prof Dr Schädler AuftaktNetzwerkstatt medienfit_Sek I 2018. In diesem Vortrag des Professors für Medienbildung und Gestaltung an der Ev. Hochschule Berlin wird deutlich, warum die Frage nach einem Mehrwert zu einem der weitverbreitetsten und wenig hilfreichen Irrtümer in Bezug auf digitale Medien(bildung) gehört! Den Vortrag finden Sie zum Mitlesen: Vortrag medienfit 26.09.2018 .

Medienbildung und OER - ein perfekter Match!

OER sind aus verschiedenen Gründen der perfekte Ausgangspunkt für medienbildnerische Arbeit!

Schon im Namen - OER - lässt sich erkennen, dass es sich um ein Bildungsthema handelt, mit dem viele andere Themen, wie Bildungsgerechtigkeit, Zugang zu Bildungsmaterialien, Urheberrecht und Metadaten einhergehen. Aufgrund ihrer Offenheit sind OER im didaktischen und methodischen Bereich eine sehr gute Ausgangsbasis für die medienbildnerische Arbeit. Schauen Sie gleich mal im Kapitel Potenziale von OER für den Unterricht nach und probieren es aus! Ebenfalls von großer Bedeutung sind die hinter den OER stehenden Haltungen in der Medienbildung - insbesondere für das Verständnis und für die Nutzbarmachung der "Prinzipien des Digitalen". Im Kapitel Open als Ansatz in der Medienbildung finden Sie dazu mehr.

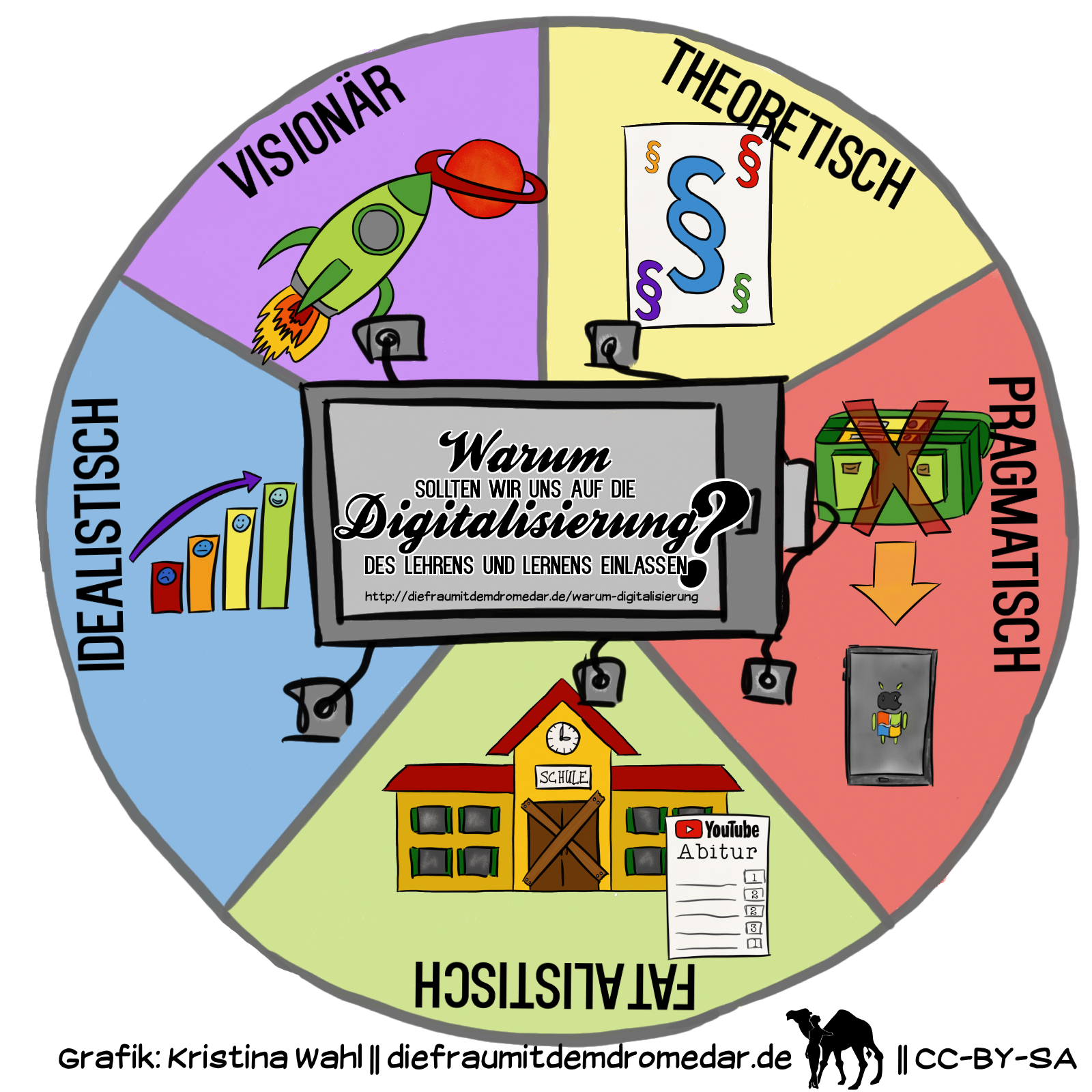

Diese schöne Visualisierung von Perspektiven, mit denen man sich dem Thema Digitalisierung (in der Bildung) nähern kann, soll dieses doch eher theoretische Kapitel zunächst beschließen, allerdings nicht ohne noch auf einen sehr spannenden und vertiefenden Artikel hinzuweisen, den die Kolleg*/innen aus Bayern zur Frage: Mit und über Medien lernen – Wieso eigentlich? verfasst haben.

Literatur:

- McLuhan, Marshall: Understanding media : the extensions of man / Marshall McLuhan, 8. Ausgabe, Cambridge, Mass., MIT Press, 1999 abrufbar unter:, zuletzt abgerufen am: 03. Januar 2019

- Webseite von: Axel Krommer, zuletzt abgerufen am: 03. Januar 2019

- Webseite von: Prof. Dr. Benjamin Jörissen, Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg, Chair of Education with a focus on Culture and Aesthetic Education: "Medienbildung" in 5 Sätzen, veröffentlicht am 20. Juni 2013,, zuletzt abgerufen: 03. Januar 2019,

- Sekretariat der Kultusministerkonferenz (Hrsg.): Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“ Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 08.12.2016 in der Fassung vom 07.12.2017, ; zuletzt abgerufen am: 03. Januar 2019

- Sekretariat der Kultusministerkonferenz (Hrsg.): Medienbildung in der Schule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 8. März 2012),, zuletzt abgerufen am: 03. Januar 2019